徐小凤站在大湾区晚会的舞台上,七十多岁的她一开口,熟悉的“豆沙嗓”瞬间把全场拉回港乐的黄金年代。三首歌连唱,台下掌声不断闻喜策略,弹幕刷得飞快,有年轻人惊呼“这是什么神仙嗓子”,也有老粉丝得意地说“她一直就这样稳”。可演出没结束,网上却先炸了锅,有人质疑她“假唱”,视频被翻来覆去地扒,口型、话筒位置都成了“证据”。

这场风波来得快,吵得也凶。有人盯着视频截图,说她拉开话筒声音没变,口型对不上,言之凿凿。另一边,铁粉不乐意了,甩出她几十年来的演出记录,细数她低音稳得像磐石,颤音长得像拉丝,话筒拉远只是习惯,为了避开麦克风的共振。争来争去,直到央视“六公主”站出来,晒出现场收音和机位记录,实打实证明她是真唱。争议到这儿才算消停,网友们反倒更服气:这嗓子,这状态,时间在她身上好像按了暂停键。

徐小凤的魅力,从来不只是嗓子好。她生在武汉,长在香港,家里老大,年纪轻轻就得帮衬家务。白天读书,晚上忙家务,唯一的乐趣是趴在收音机前跟唱。那时候,唱歌对她来说像个秘密小爱好,谁也没想到,这会成为她一辈子的事业。后来,她站上“香港之莺”比赛的舞台,一首《恋之火》唱得评委直点头,冠军到手,媒体送她“香港之莺”的称号。可家里人觉得唱歌不正经,劝她先收起梦想。

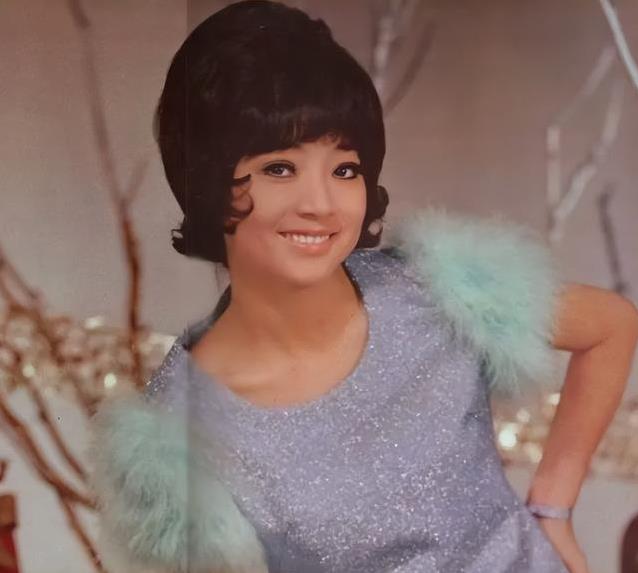

她听话了一阵子,成年后却还是走进了歌厅,开始跑场唱歌。她的声音低沉,带着一股独特的沙哑,当时的观众更爱高音飙唱,对她这“豆沙嗓”有点不适应。她没改嗓音,也没迎合潮流,就是一场接一场地唱,用实力把质疑踩平。最忙的时候,她一天跑十几场,从下午唱到凌晨,嗓子和体力都得硬扛。直到第一张专辑《墙》出来,她的名字才算在香港乐坛站稳。

那几年,香港乐坛热闹得像个大派对。她的歌成了城市的背景音,电台主持人开玩笑说,循环她的歌几天都不带重样。她的女中音不急不躁,唱出了都市夜色的味道。梅艳芳拿新人奖时,公开喊她“偶像”。刘德华和她合唱完,单膝跪地,像在致敬一段历史。周润发更是在她的演唱会上郑重叩拜,那画面成了港娱圈的经典一幕。

她的每场演出都有个特别的习惯,结尾总会送一句“祝有情人终成眷属”。这句话像她的签名,温暖又真挚。观众听完歌,带走的不只是旋律,还有这份祝福。媒体翻出过她在加拿大的婚姻记录,她从不遮掩,但也不拿来炒作。一次颁奖礼,有人拿她的年龄开玩笑,她笑着回几句闻喜策略,礼貌又不失锋芒,全场鼓掌,化解得滴水不漏。

徐小凤还有个让人佩服的地方,是她的坚持。早年婚姻临近,对方让她放弃国籍,远赴海外,她只留下一句“永远是中国人”,就转身离开。后来,她唱《勇敢的中国人》,台下掌声如潮,像在回应她的这份风骨。央视春晚也为她破例,因行程冲突无法直播,导演组专程飞到香港录了两首歌,在除夕夜播出。这待遇,独一份。

2005年,她“复出”开演唱会,门票一天卖光,加场都来不及。服装、舞美、曲目,她事事亲力亲为,导演都说,真正的“总导演”是她。广州站的演唱会像个大聚会,舞台上她的蓬蓬裙、鱼尾裙,像把老唱片的封面搬到眼前。曲目安排也用心,粤曲、民谣混着金曲,老观众听着亲切,年轻人觉得新鲜。一次旋转舞台卡住裙摆,她稳住节奏,救场顺畅得像演练过无数次。

她常说“平淡是福”,这话不是装出来的。生活中,她爱打羽毛球,逛超市比价,排队买电影票,偶尔挤地铁,戴个帽子混在人群里,毫无明星架子。记者来采访,她会提前站在门口迎接,笑着寒暄,像邻居大姐一样亲切。负面新闻找上门,她不急着发声明,也不玩舆论战,顶多吃支雪糕,把心情理顺。

港乐的黄金年代渐渐远去,不少同行淡出或离开,她却还在舞台上,像守着一盏不灭的灯。歌迷叫她“常青树”,她笑笑说“随遇而安”。这淡定不是不在乎,而是种拿得起放得下的底气。她的歌一响,城市的喧嚣好像都会安静下来。那句“祝有情人终成眷属”,至今还回荡在无数人心里。

她的故事,像老街巷里的电台,熟悉又温暖。你听她的歌时闻喜策略,会不会想起某段旧时光?那首让你单曲循环的歌,又藏着哪段回忆?

驰盈配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。

- 上一篇:天宇优配 钧达股份聘任张满良为公司总经理

- 下一篇:没有了